La bonne nouvelle dans la crise que traverse le pays depuis le second semestre de 2014 où les cours mondiaux du baril de pétrole ont commencé à baisser drastiquement, est que tous s’accordent sur sa survenue, même si sa gestion laisse perplexe certaines couches de la population. En effet, la société civile et certains think tanks ont tiré la sonnette d’alarme sur la soutenabilité de la gestion des ressources pétrolières. Ces derniers ont été qualifiés en son temps à des oiseaux de mauvais augure. Fait qui, en passant, demeure le talon d’Achille de notre pays car toute analyse, quelle que soit sa pertinence, trouve toujours une connotation politique, conduisant de fois à l’autocensure. Pourtant, sous d’autres cieux, une décision importante comme celle de la gestion des ressources pétrolières, ne peut être l’apanage d’un groupe, fut-il le National Economic Concil.

La bonne nouvelle dans la crise que traverse le pays depuis le second semestre de 2014 où les cours mondiaux du baril de pétrole ont commencé à baisser drastiquement, est que tous s’accordent sur sa survenue, même si sa gestion laisse perplexe certaines couches de la population. En effet, la société civile et certains think tanks ont tiré la sonnette d’alarme sur la soutenabilité de la gestion des ressources pétrolières. Ces derniers ont été qualifiés en son temps à des oiseaux de mauvais augure. Fait qui, en passant, demeure le talon d’Achille de notre pays car toute analyse, quelle que soit sa pertinence, trouve toujours une connotation politique, conduisant de fois à l’autocensure. Pourtant, sous d’autres cieux, une décision importante comme celle de la gestion des ressources pétrolières, ne peut être l’apanage d’un groupe, fut-il le National Economic Concil.

Le prix du pétrole a toujours été volatile. Donc vouloir imputé la crise actuelle à la baisse des cours du pétrole parait être un vrai faux débat. Comme le disent les économistes, le pétrole est une bénédiction pour les bons élèves et une malédiction pour les mauvais élèves, en considérant le critère de la gouvernance.

Volatilité des cours du pétrole et crise des finances publiques

La volatilité des prix des matières premières a été suspectée pour expliquer la sous-performance des économies riches en ressources. Le pétrole a un caractère spécifique qui fait que l’évolution de ses cours n’est pas forcément corrélée avec l‘évolution des fondamentaux sur les marchés internationaux (offre et demande). D’autres facteurs géopolitiques affectent l’évolution des cours du pétrole et d’autres matières premières. Cette volatilité des prix se traduit par une instabilité de revenus et donc de dépenses dans les pays en développement riches en ressources. L’idée est de dire que la plupart des pays en développement riches en matières premières mènent une politique budgétaire procyclique, ie la rentrée des devises se traduit systématiquement par une hausse des dépenses publiques. Par exemple, en période de boom pétrolier, les ressources pétrolières ont représenté près de 80% des recettes dans le budget de l’Etat tchadien. Mécaniquement, la baisse des cours du pétrole se traduit par une contraction des recettes publiques et donc des difficultés budgétaires.

L’instabilité macroéconomique qui est en résulte est d’autant plus dommageable pour les économies en développement que les ajustements sont asymétriques. En termes simple, cela voudrait dire que les effets négatifs d’une baisse des cours du pétrole emportent sur les effets positifs du boom pétrolier. Surtout qu’en période de crise, ce sont les dépenses sociales qui subissent les coupes les plus importantes.

En conséquence, la théorie économique suggère que les pays riches en pétrole doivent développer des stratégies leur permettant de se prémunir de tels chocs. Une des stratégies consiste à mettre en place des fonds de stabilisation ou fonds souverains qui ont la vertu non seulement d’amortir les chocs des cours du pétrole, mais également de stériliser la rentrée massive de devise au risque que ces devises n’alimentent une tension inflationniste.

Pétrole et gouvernance

Ceux qui ont lu l’essai de Issa Mahamat Abdelmamout, « Tchad, comment sortir de la crise économique ? », se rendront à l’évidence des effets pervers de la mauvaise gouvernance économique et politique sur l’efficacité de l’action publique. Les faits révélés dans cet essai, bien que connus par tous, sont saisissants et troublants. En plus, si on admet que les ressources pétrolières ne font qu’augmenter la taille du gâteau, nous comprenons pourquoi la mauvaise gouvernance prenne de l’ampleur avec le pétrole.

La principale manifestation de la mauvaise gouvernance induite par l’exploitation du pétrole est l’émergence des activités de recherche de rente ou la corruption pour dire simple. Une corruption généralisée qui implique aussi bien les fonctionnaires que d’autres agents économiques (entrepreneurs, fournisseurs de l’Etat, etc.). Menant une recherche bibliographique sur la corruption, Svensson (2005) identifie plusieurs caractéristiques des pays les plus corrompus, par lesquelles se trouve l’importance des ressources naturelles dans le pays. Il illustre cela par certains pays comme le Nigeria, le Congo RDC, etc. La capacité des ressources naturelles a favorisé la corruption serait liée à la nature des revenus de ces ressources.

En effet, il est admis que les responsables politiques vont préférer investir dans des activités de recherche de rente plutôt que de fournir des biens publics et ce pour la simple raison que ces rentes ne nécessitent pas un investissement en vue de revenus futurs (similaire à l’histoire du bandit nomade et du bandit sédentaire de Olson). Compte tenu du caractère rentier des revenus pétroliers, la population va être laxiste sur le comportement des dirigeants et fonctionnaires car les revenus ne sont pas le fruit de leur effort fiscal. Par conséquent, la population s’intéresse peu à la qualité de ces dépenses du fait qu’elles ne sont pas la contrepartie de ses efforts fiscaux. Ces dépenses donneront lieu à des gaspillages et des « éléphants blancs ». Un argument complémentaire consiste à dire que dans un contexte de corruption généralisée, la population serait plus encline à accepter que le boom des matières premières se transforme en une augmentation des dépenses publiques pour qu’elle paie en contrepartie moins d’impôt.

Une piste de réflexion prometteuse consisterait à trouver un mécanisme contraignant qui limiterait le pouvoir discrétionnaire des dirigeants sur la gestion des revenus pétroliers dans les pays en développement. La Banque mondiale a voulu innover avec le pétrole tchadien en faisant adopter la loi 001/PR/1999 sans pour autant tenir compte de l’état de gouvernance au moment de l’exploitation du pétrole et du principe de souveraineté qui voudrait que l’exécutif tchadien soit le seul habilité à gérer les ressources pétrolières.

| Encadré : gouvernance et crise de développement en Afrique au Sud du Sahara

Englebert (2000) soutient que la crise de développement de l’ASS est en grande partie une crise politique. L’auteur appuie l’idée que les Etats postcoloniaux Africains implémentent des mauvaises politiques économiques qui entravent leur développement car ils manquent de légitimité dans le sens où le processus de création des Etats était exogène aux institutions politiques dominantes. Ce manque de légitimité justifierait des politiques économiques orientées vers la consommation présente au détriment des investissements durables, afin de générer des bénéfices politiques pour les dirigeants en quête de légitimité. Dans le même cheminement, Jensen et Wantchekon (2004) soutiennent que la dépendance aux ressources accroît la concurrence pour le contrôle de l’Etat, pouvant conduire à la violence politique. La compétition pour le contrôle de pouvoir, associé au contrôle de ressources, amène les partis au pouvoir à utiliser les rentes de ressources pour maintenir leur emprise politique. Les auteurs ont identifié deux canaux possibles que sont : (i) le niveau élevé des dépenses publiques qui, financées par les rentes, sont utilisées pour maintenir le pouvoir en place et (ii) l’importance du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif dans la distribution des rentes. Ils illustrent leurs résultats par le fait que les réformes démocratiques post-guerre froide ont été couronnées de succès que dans les pays Africains pauvres en ressources tels que le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Madagascar. Ce qui n’a pas été le cas pour le Nigeria et le Gabon en raison de leur forte dépendance aux ressources. Il apparait donc que dans les autocraties établies, l’abondance des ressources permet aux dirigeants de se maintenir au pouvoir et de consolider leur emprise politique grâce au contrôle des ressources. Ce qui est conforme à la thèse que la malédiction de ressources est conditionnée par la qualité des institutions. L’implication est qu’il n’existe pas une spécificité Africaine à la malédiction des ressources naturelles et que le contexte institutionnel défavorable explique les crises économiques et politiques constatées généralement dans les pays d’ASS riches en ressources. Enfin, la littérature considère que pour échapper à la malédiction des ressources, les pays doivent appliquer des « bonnes politiques », incluant la diversification, la réduction de la taille des gouvernements par la privatisation, la stérilisation des revenus des ressources à travers des fonds de stabilisation, la distribution directe des ressources, etc. Plus récemment, des approches volontaristes telles que l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) sont considérées. Toutefois, l’application de ces mesures dépend fortement de la volonté politique des dirigeants qui n’ont aucun intérêt à les appliquer bien évidemment. |

Tchad : comment sommes-nous arrivés à la crise ?

Un faux vrai débat considère la crise économique actuelle comme étant le résultat de l’imbroglio juridico-financier entre le Tchad et la multinationale Glencore. Certes le deal entre gouvernement et Glencore, la baisse vertigineuse des cours du pétrole et la crise sécuritaire ont accentué les tensions de trésorerie, mais ils n’expliquent pas à eux seuls la crise économique que traverse le pays.

Les Tchadiens se souviennent encore de l’épineux débat entre le Tchad et la Banque mondiale (BM) relatif à l’exploitation des champs pétroliers de Doba, jugés financièrement moins viables par les compagnies pétrolières en raison entre autres du déficit institutionnel et de l’instabilité politique dans le pays. La BM a voulu innover en faisant adopter la loi 001/PR/1999 par les autorités du pays afin de miser, pour la première fois dans son histoire, sur le pétrole pour développer un pays. Une loi noble dans son esprit et ce compte tenu des allocations ex ante des revenus pétroliers.

Face à ce déficit institutionnel, les autorités ont préféré « acheter » la stabilité sociale

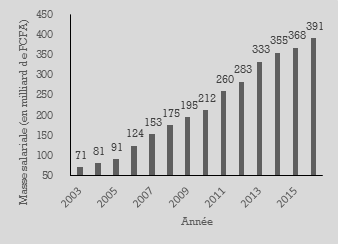

Pour répondre aux revendications syndicales grandissantes, en raison de l’absence de l’effet des revenus pétroliers sur le panier de la ménagère, le gouvernement a opté pour l’augmentation de la masse salariale et de ses composantes de 450% sur la période 2003-2016, passant d’environ 71 milliards de FCFA en 2003 à 391 milliards de FCFA en 2016. Pour les syndicats, les ressources pétrolières n’ayant pas profité aux ménages, seule l’augmentation des salaires et de ses composantes pourrait permettre aux fonctionnaires de faire face à la cherté de la vie induite par l’avènement du pétrole.

La logique voudrait plutôt que les revenus pétroliers soient investis dans des politiques de réduction de pauvreté et de croissance inclusive, permettant d’augmenter le pouvoir d’achat des ménages. On serait tenté de dire que le déficit de gouvernance justifierait les politiques économiques mises en place en raison de la faible efficacité des interventions publiques dans ce contexte de corruption élevée (le pays a occupé le 147ème rang sur 168 pays en 2015 avec une note de 23/100 suivant l’indice de perception de la corruption de l’ONG Transparency International).

Certes des dépenses sociales ont été réalisées conformément aux différentes stratégies de développement implémentées par le pays. Sur la période 2004-2012, plus de 771 milliards de FCFA, soit 54% des revenus directs du pétrole, ont été investis dans les secteurs sociaux. Or, il ne suffit pas seulement de dépenser pour avoir des résultats tangibles.

Il ne faut pas non plus perdre de vue le contexte politique instable ayant conduit le pays à une course à l’armement comme en attestent les propos du Président de la République, « les bonnes consciences n’ont qu’à continuer de s’indigner. Je ne peux pas garder de l’argent pour les générations futures, au risque de leur léguer un pays démembré et occupé par des factions rebelles. J’ai acheté des armes et je continue d’en acheter avec l’argent du pétrole. » A la lumière de ce qui se passe aux frontières du pays, cette politique d’armement a permis au pays d’être relativement à l’abri de la crise sécuritaire. On peut raisonnablement poser la question de cette relative stabilité sur le long terme car les études indiquent que le risque d’émergence d’un système de conflit régional impliquant le Tchad et ses pays voisins est élevé.

Il convient donc de noter que le pays a opté pour une politique budgétaire procyclique, contrairement aux prescriptions de politiques économiques optimales qui suggéreraient une politique budgétaire contracyclique.

Que dit la théorie économique en période de crise ?

Les causes et la gestion d’une crise ont toujours fait l’objet d’un débat au sein de différents courants économiques. Il s’avère même que les prescriptions de politiques économiques soient plutôt motivées par des considérations idéologiques (rappelez-vous des Programmes d’Ajustement Structurels qui sont inspirés des préceptes libéraux).

Les controverses autour de la gestion, à court terme, d’une crise économique se résument en ces termes :

- l’Etat, par sa politique budgétaire, doit-il relancer la consommation et l’investissement (politique de demande et d’offre), pour éviter l’effondrement de la production ?

- l’Etat, par sa politique budgétaire, doit-il réduire ses dépenses courantes et d’investissements et/ou augmenter les recettes fiscales (politique d’austérité), pour assurer la soutenabilité de ses finances publiques ?

- Enfin, les banques Centrales doivent-elles intervenir dans la gestion des crises à travers l’ajustement de leurs taux directeurs (politique monétaire) ?

Dans le cadre de cette contribution, la question de la politique monétaire en période de crise ne sera pas abordée. En effet, l’idée ici est d’analyser les mesures budgétaires prises par le gouvernement tchadien pour juguler la crise à laquelle il est confronté. En plus, le Tchad étant dans une union monétaire, il a peu de marge par rapport à la politique monétaire.

Politique de relance ou d’austérité ?

Au-delà de tout positionnement idéologique, il est admis que les politiques de relance sont plus efficaces que les politiques d’austérité dans la gestion des crises économiques. Les politiques de relance peuvent se faire à deux niveaux : du côté de la demande en ce qui concerne le soutien aux ménages et du côté de l’offre pour ce qui est de l’appui aux entreprises.

La politique de demande s’appuie sur le fait que la consommation est le moteur de la croissance. Elle consiste à donner du pouvoir d’achat aux ménages en augmentant les dépenses publiques en période de crise. L’idée est de dire qu’une crise entraine une perte de revenus des ménages (licenciement massif) qu’il faudrait compenser par une politique budgétaire expansionniste. Une fois relâchée la contrainte de liquidité, les ménages peuvent consommer davantage, incitant les entreprises à recruter pour produire afin de répondre à la demande dont elles font face. Par ce mécanisme, l’Etat également verra ses recettes, surtout fiscales, augmenter en raison de la hausse de paiement d’impôts induit par la reprise. La politique d’offre se fait à travers l’allégement des charges des entreprises ou le remboursement anticipé de la dette des fournisseurs (dette intérieure). En plus, le gouvernement en augmentant ses dépenses d’investissements, soutient l’activité des entreprises à travers ses commandes. Ce qui a un effet positif indéniable sur le niveau d’activités des entreprises et sur le niveau de chômage. Ces politiques sont basées sur l’hypothèse que le multiplicateur des dépenses publiques est plus élevé en période de crise.

Par contre, les politiques d’austérité ou de rigueur s’inscrivent dans une logique d’assurer la soutenabilité des finances publiques. En effet, en période de crise, les recettes de l’Etat diminuent en raison de la baisse de l’activité économique. Deux voies, pouvant être combinées, s’offrent alors au gouvernement : procéder à des coupes budgétaires (dépenses de consommation et d’investissement) et/ou à l’augmentation des impôts. L’hypothèse centrale de cette thèse est que le déficit budgétaire doit induire des ajustements douloureux, d’où il est nécessaire d’équilibrer les comptes publics. Il est admis qu’une telle politique constitue un signal d’une santé économique future qui est un gage de confiance pour les investisseurs.

Les faits stylisés

L’histoire économique nous renseigne que les deux types de politiques conjoncturelles (relance et austérité) ont été menées sans pour autant dégager un consensus. Cette histoire nous rappelle que face à la dépression de 1929 aux Etats-Unis, puis dans le monde, les autorités américaines ont mis en œuvre des politiques de relance, le nom de « new deal », dont l’objectif global est de booster la demande globale. Bien que cette intervention ait permis de limiter les effets négatifs de la crise, il n’en demeure pas moins qu’elle a reçu des acerbes critiques des libéraux pour qui une telle politique crée une bulle qui prépare une autre crise.

Le « consensus de Washington » est un paquet de prescriptions de politique économique du FMI et de la Banque mondiale aux pays en développement dans les années 1980 dans le but de juguler la crise de la dette dans cet ensemble de pays. Ces mesures, inspirées des préceptes libéraux, ont consisté à réduire le train de vie des Etats. S’il est reconnu que ces mesures ont permis de maitriser le cadre macroéconomique, il est aussi soutenu qu’elles ont produit des effets antisociaux. En effet, les dépenses sociales ont subi des coupes importantes.

La dernière crise économique mondiale en date est celle de Subprimes. Tous s’accordent que la gestion de cette crise, inspirée des politiques keynésiennes, a été une réussite. Les études ont montré qu’aux Etats Unis, épicentre de la crise, le coût de la relance s’élève à près de 23,8 % du PIB pour les années 2008-2010 ; 7,8% en France et 8,8% en Allemagne. Les politiques de relance ont permis d’éviter le pire. Mais à quel prix ? Ces politiques de soutien à l’activité économique ont généré des déficits budgétaires énormes se traduisant par une crise d’endettement dans plusieurs pays européens (Grèce, Islande, Espagne, etc.). Cette crise d’endettement a failli faire éclater la zone euro en 2012.

En outre, les politiques d’austérité imposées à la Grèce par la zone euro pour juguler cette crise d’endettement n’a pas permis à ce pays de retrouver jusqu’aujourd’hui l’équilibre d’avant la crise.

| Encadré : Gestion de la crise mondiale de 2008

Sur la période 2007-2011, le monde a connu un bref épisode keynésien se traduisant par des politiques de relance budgétaire pour juguler la crise des subprimes. La crise s’explique par le mécanisme de relance sans précédent entre 2008-2009 dont l’objectif est de stimuler la demande globale. Près de 2% du PIB des pays du G20 ont été consacrés à la relance budgétaire. La gestion de cette crise a été considérée comme une réussite par le FMI. Les travaux du FMI sur la crise ont précisé les trois conditions nécessaires pour qu’une politique de relance soit couronnée de succès (la loi des trois (03) T) :

|

Gestion de la crise actuelle à la lumière de la littérature économique

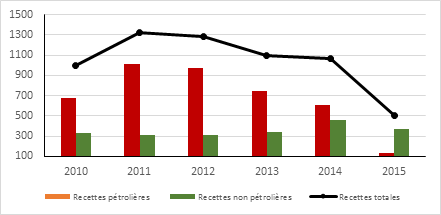

Conséquence de la situation décrite en introduction, la crise économique a entrainé une baisse drastique des recettes de l’Etat (fiscales et pétrolières).

Evolution des recettes publiques en milliard (2010-2015)

Face à la chute des recettes publiques, le gouvernement devrait donc d’agir non seulement pour gérer les tensions récurrentes de trésorerie qui se manifestent par des retards de paiements de salaires et ses fournisseurs, mais également pour mettre en œuvre des réformes structurelles.

- Les « 16 mesures »

La première intervention, d’une grande envergure, prise par le gouvernement pour juguler la crise dont il fait face est l’adoption des « 16 mesures » intervenues le 1er Août 2016. Bien que la plupart de ces mesures s’inscrivent dans le court terme, certaines d’entre elles peuvent être analysées comme des politiques de réformes structurelles.

Le gouvernement a ainsi opté pour une politique d’austérité en ce qui concerne la gestion à court terme de la crise. Pour le gouvernement, ces mesures constituent une pilule très amère à avaler maintenant pour recouvrer la santé d’ici peu que de ne pas l’avaler au risque d’être emporté après.

- L’accumulation des arriérés de paiement intérieurs

En plus de ces mesures, nous constatons que les arriérés de paiement intérieurs ont connu une hausse vertigineuse. Pour le FMI (2016), sont considérées comme les arriérés intérieurs, les dépenses engagées, avec fourniture de biens et services, dont le paiement est approuvé par le Trésor mais qui n’ont pas donné lieu à un paiement dans les 90 jours qui suivent l’émission de l’ordre de paiement. Le montant de ces arriérés est passé de 1 % du PIB non pétrolier fin 2014 à 3,9 % du PIB non pétrolier (200 milliards de FCFA) en 2015. D’autres estimations portent le montant de ces arriérés à près de 1 000 milliards de FCFA en 2016. L’accumulation des arriérés intérieurs conduit parfois à de graves difficultés :

- risque de défaillances du système bancaire en raison de l’insolvabilité des fournisseurs de l’Etat ;

- compensations « sauvages » de créances, les contribuables pourraient refuser de verser les impôts dus, arguant de l’existence de créances impayées ;

- majorations du coût des fournitures publiques, les fournisseurs de l’Etat pourraient chercher à se couvrir du risque d’impayés.

Il ressort donc que les arriérés contribuent à réduire l’espace budgétaire, en plus de comprimer la demande globale.

- La loi de finances initiale 2017 (LFI 2017)

L’élaboration de la LFI 2017 s’est déroulée dans un contexte de baisse continue des recettes publiques. S’inscrivant dans la logique des mesures d’urgence de 2016, cette loi de finances a institué plusieurs taxes afin d’assurer la soutenabilité des finances publiques. Ces taxes constituent parfois une charge importante pour les opérateurs ou pour les consommateurs au point que ceux-ci modifient leur comportement (contraire à la neutralité fiscale).

| Encadré : Quelques taxes instituées par la loi de finances 2017

ü Il est institué une Taxe Spéciale de 50 FCFA par litre de super, 50 FCFA par litre de Gas-oil et 50 FCFA par litre de Jet A1, lors de la mise en consommation de ces produits pétroliers (Article 24). Cette taxe est à la charge du consommateur final ; ü Il est institué un droit d’accise au taux de 18% du chiffre d’affaires mensuel déclaré par les entreprises de téléphonie mobile (Article 28) ; ü Il est institué une taxe pour la modernisation des infrastructures aéroportuaires assise sur chaque billet d’avion au départ du Tchad, qu’il s’agisse de vols intérieurs ou de vols à destination de l’étranger. Le montant de cette taxe est fixé à 10 000 FCFA pour les billets en classe économique et à 15 000 FCFA pour les billets en classe intermédiaire ou classe affaire (Article 30). Source : LFI 2017/Ministère des Finances et du Budget |

L’analyse de biens et services taxés montre que l’hypothèse principale est celle d’une faible élasticité-prix de la demande. En effet, la demande des titres de transport aérien, de carburant et de la télécommunication ne serait pas très sensible à une augmentation des prix. Ce qui voudrait dire que ce n’est pas parce que le prix du billet d’avion va augmenter de 10 000 FCFA que le voyageur renoncera à son voyage ou changera de moyen de transport. En d’autres termes, ces taxes ne modifieraient pas le comportement de consommation des agents économiques. Si ceci est vraisemblable pour le titre de transport et le carburant, il en est moins pour la télécommunication. En outre, même si le consommateur ne modifie pas la demande de ces biens suite à l’augmentation de leurs prix, il procédera inéluctablement à une réallocation de son budget. L’idée est que le revenu du consommateur n’ayant pas changé, ce dernier maintiendra le niveau de consommation de ces biens en diminuant la consommation d’autres biens. Ce qui voudrait dire que la demande globale va baisser toutes choses égales par ailleurs.

Sur le plan technique, l’innovation fiscale repose sur la relative facilité de la collecte de ces taxes. Par exemple, il est plus simple de collecter la taxe sur le carburant que de recouvrer la taxe de circulation.

En plus de comprimer la consommation, moteur de la croissance, ces taxes diverses peuvent conduire à renforcer la contrebande ou à reporter des décisions économiques (achats ou investissements par exemple).

Recommandations de politiques économiques

Il ressort de cette analyse que l’étroitesse de la base de production de l’économie tchadienne explique sa faible résilience aux chocs de toute nature. Bien que la diversification de l’économie soit considérée comme la panacée de la conjoncture difficile que traverse le pays, il n’en demeure pas moins qu’à court terme des mesures d’urgence s’imposent. Le gouvernement a opté pour une politique d’austérité contrairement aux prescriptions des politiques économiques en période de crise. Le risque associé à la gestion actuelle de la crise est la contraction de la consommation qui nuirait à la croissance. Les mesures suivantes s’imposent pour relancer l’économie nationale :

Leçon 1 : l’apurement de la dette intérieure est une option sérieuse pour la relance de l’économie nationale ;

Leçon 2 : les efforts doivent s’orienter vers l’amélioration de la qualité des dépenses que vers la réduction des acquis sociaux au risque de dégrader la stabilité sociale ;

Leçon 3 : un audit des grandes institutions de la république s’impose afin d’en retenir que celles qui ont un impact réel sur le fonctionnement du pays ;

Leçon 4 : le taux global d’endettement, estimé en dessous de 43% pour 2015 (inférieur au seuil de 70% fixé par la CEMAC), offre encore des marges de manœuvre au pays pour une politique de relance ;

Leçon 5 : les innovations fiscales doivent s’orienter vers la fiscalisation des niches fiscales ;

Leçon 6 : la réforme des dépenses fiscales qui ne produisent pas les effets escomptés (voir l’étude sur les dépenses fiscales du FMI).

Dr Aristide MABALI

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.